Balkonkraftwerke sind eine spannende Alternative, wenn man keine richtige PV-Anlage bauen kann, zum Beispiel weil man Mieter ist. In der Schweiz werden die Mini-Solaranlagen bis 600 Watt Leistung auch Plug & Play-Solaranlagen genannt. Der Grund: Diese PV-Anlagen können ohne Elektriker installiert werden. Montieren, einstecken und schon fliesst der Strom.

In diesem Beitrag gehe ich auf alle Fragen ein, die im Zusammenhang mit Balkonkraftwerken auftreten können. Dabei verwende ich den Begriff Balkonkraftwerk für alle Formen von Plug & Play-Anlagen, egal ob sich diese auf Dächern oder an Balkonen befinden. Zuerst aber ein paar grundlegende Fakten zum Balkonkraftwerk.

Wie viel Strom produziert ein Balkonkraftwerk?

Ein klassisches Balkonkraftwerk mit optimaler Sonnenausrichtung (nicht am Balkon) produziert etwa 600 bis 800 Kilowattstunden (kWh) Strom im Jahr und bis zu 5 kWh am Tag. Es besteht in der Regel aus zwei Solarpanelen und einem Mikrowechselrichter. Der Mikrowechselrichter begrenzt die Einspeisung auf 600 Watt.

600 bis 800 kWh entsprechen etwa einem ¼ des Verbrauchs eines typischen Schweizer Haushalts (ohne Heizung, Warmwasser und Elektroauto). Dies ist ein beachtlicher Anteil für einer Mini-Solaranlage mit nur zwei Solarmodulen.

Natürlich kann der Strom, der produziert wird, nicht immer selbst genutzt werden. Ein gewisser Anteil fliesst ins Netz und wird – physikalisch gesehen – von den Nachbarn genutzt.

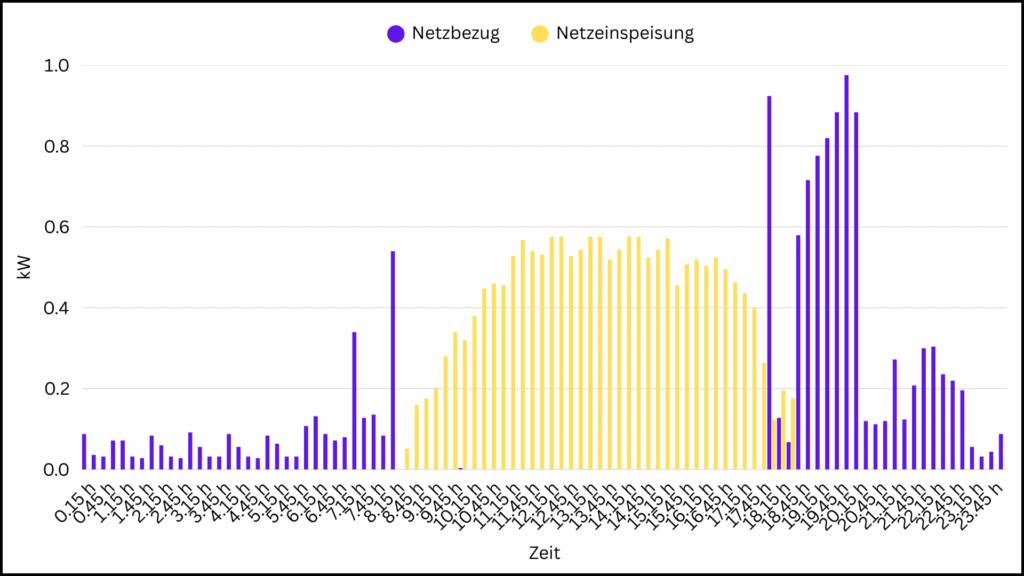

In der folgenden Abbildung siehst du unseren Stromverbrauch. Wir haben ebenfalls eine Plug & Play-Anlage, die ich auf unserem Hausdach in Richtung Süden montiert habe (es ist nicht die, die man auf dem Titelbild dieses Blogbeitrags sieht;-). Was gibt es dazu zu sagen:

- An diesem Tag, dem 30. April 2025, waren wir unterwegs und erst am Abend wieder zuhause.

- Die beiden PV-Module haben eine Leistungsspitze von etwas über 800 Watt.

- Man kann sich gut vorstellen, wie der Wechselrichter die Einspeisung ins Hausnetz zwischen 12 und 14 Uhr auf 600 Watt begrenzt hat.

- Die Grundlast in unserem Haushalt liegt etwa bei 30 Watt bzw. 0.030 Kilowatt. Es hängt ein Kühlschrank am Netz, der jede Stunde einen neuen Kühlzyklus startet.

- An diesem sonnigen Tag haben wir 4.435 Kilowattstunden Strom ins Netz eingespiesen.

Seit Mai 2024 liegt in Deutschland die maximale Einspeiseleistung eines Balkonkraftwerks bei 800 Watt. In der Schweiz ist mir nicht bekannt, dass die maximale Einspeiseleistung ebenfalls von 600 auf 800 Watt erhöht werden soll.

Wie viel kostet ein Balkonkraftwerk?

Ein gutes Balkonkraftwerk mit zwei Hochleistungsmodulen ist heute bereits deutlich unter 1’000 Franken zu haben. Es gibt mittlerweile sogar Angebote um 500 Franken. Ich habe 2023 eines für 499 Franken auf tutti.ch gekauft. Empfehlen kann ich den Elektrofachverkauf in Sulz, Luzern(asosystem ag).

Teilweise kommen noch die Kosten für die Halterung wie Dachhaken oder Aufständerung dazu. Wer die Leistungsdaten in einer App live sehen will, braucht zudem eine Datenübertragungseinheit (DTU). Ich habe darauf verzichtet, weil ich nur wissen muss, ob die Anlage funktioniert und das kann ich an den Daten des intelligenten Stromzählers (Stichwort: Smart Meter) sehen.

Die Kosten für ein Balkonkraftwerk amortisieren sich in rund 10 Jahren. Im Vergleich zu grossen Photovoltaik-Anlagen ist die Amortisationsdauer sehr kurz. Der Grund ist einfach: Die vergleichsweise tiefe Leistung führt automatisch zu einem hohen Eigenverbrauch. Denn etwas Strom braucht der Haushalt immer, sei es durch den Standby von Elektrogeräten wie dem Internet/WLAN, dem Kühlschrank oder sonstigen Verbrauchen. Diesen Grundverbrauch kann das Balkonkraftwerk sehr gut abdecken.

Interessant ist, dass die Solarpanels auch dann Strom liefern, wenn sie im Schatten sind. Ich hatte mal im Winter gemessen, als die Sonne hinter dem Berg war. Zusätzlich hatte es Nebel. Trotzdem produzierten die beiden Solarmodule 30 Watt Strom, was ziemlich genau der Grundlast in unserem Haushalt entspricht.

Lohnt sich ein Balkonkraftwerk?

In der Regel lohnt sich ein Balkonkraftwerk relativ rasch. Angenommen, das Balkonkraftwerk liefert 600 kWh Strom pro Jahr. Angenommen, der Eigenverbrauch eines Balkonkraftwerks liegt bei 50 %, dann sind das 300 kWh, die man nicht vom Energielieferanten beziehen muss. Bei einem Strompreis von 25 Rappen spart man so 75 Franken pro Jahr an Stromkosten. In 10 Jahren sind so 750 Franken amortisiert.

Für den überschüssigen Strom, den man selbst nicht brauchen kann, erhält man leider nur sehr wenig. Da der Eigenverbrauch bei einem Balkonkraftwerk sehr hoch ist, ist das aber nicht weiter tragisch. Ein Balkonkraftwerk lohnt sich finanziell sehr rasch.

Wie unterscheiden sich die Angebot von Balkonkraftwerken?

Ganz grob lassen sich die Angebote unterscheiden in Module, die sehr dünn und biegsam sind und solche, die starr in einem Aluminiumrahmen fixiert sind. In der folgenden Tabelle siehst du die Unterschiede:

| Standardmodule (starr) | Flexible Module | |

| Grösse | in der Regel mindestens 1.70 x 1.10 cm | Unterschiedliche Grösse erhältlich, auch kleiner als starre Module |

| Gewicht | Deutlich schwerer, da entweder nur frontseitig oder Front- und Rückseite mit Glasschicht überzogen (20-30 kg pro Modul) | Nur ein paar wenige Kilogramm pro Modul (2-3 kg) |

| Montage (am Beispiel Balkon) | Solarmodule werden auf Montageschienen fixiert, die ans Balkongeländer gehängt und geschraubt werden | Mit Metall- oder Stahlkabelbindern direkt am Balkongeländer |

| Vorteile | – Leistungsstark – Günstig, da Massenware – In der Regel hohe Qualität von renommierten Anbietern – Module können angewinkelt werden, um Ertrag zu steigern | – Einfache Montage – Module in verschiedenen Grössen erhältlich – Null handwerkliches Geschick erforderlich – Kaum Zusatzkosten für Montagematerial |

| Nachteile | – Kosten für Montagesets oft nicht im Setpreis inbegriffen – Montage erfordert etwas mehr Geschick – Wenig Variabilität in den Modulgrössen – Optisch etwas weniger dezent, als flexible Module | – Höhere Kosten pro Watt Peak Leistung der Module – Weniger langlebig als Glasmodule – Keine Anwinkelung möglich |

| Geeignet für | Balkon, Fassade, Dach, Garten | Balkon |

Weiter lassen sich die Angebote dahingehend unterscheiden, wie viele Module sie umfassen und ob noch ein Batteriespeicher dazu gehört oder nicht.

Aus welchen Komponenten besteht ein Balkonkraftwerk?

Ein Balkonkraftwerk besteht aus folgenden Komponenten:

- Solarmodule

- Solarlitze mit MC4 Stecker und Kupplung (schwarz-rot und schwarz-blau). Dabei handelt es sich um die Kabel, die man benötigt für die Verbindung der Solarmodule mit dem Wechselrichter.

- Wechselrichter, der den von den PV-Modulen produzierten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) umwandelt. Denn im Haushalt braucht man Wechselstrom (evtl. inkl. mit Verschlusskappen für nicht benötigte Anschlüsse am Wechselrichter).

- Anschlusskabel mit Stecker für den Anschluss an die Haushaltssteckdose.

- Konformitätserklärungen aller Bauteile ausgestellt durch einen Elektroinstallationsfachbetrieb.

Je nach Bedarf kommen noch weitere Komponenten wie diese dazu:

- Für Halterung / Montage: Aufständerung / Gartenplatten für Beschwerung, Balkonhalterungen, Dachhaken / Montageschiene usw.

- WLAN-Antenne und Datenübertragungseinheit.

- Batteriespeicher und allenfalls Hybrid-Wechselrichter. Der Hybrid-Wechselrichter kann sowohl die Batterie laden als auch das Haus mit Strom beliefern.

- Allenfalls weitere Komponenten, wie Fehlerstrom-Schutzschalter, Y-Verteiler usw.

Kann man sich ein Balkonkraftwerk selbst zusammenstellen?

Vielleicht stellst du dir die Frage, ob du dir die verschiedenen Komponenten für dein Balkonkraftwerk selber zusammenstellen sollst. Das kannst du machen.

Am einfachsten ist es, wenn du dir anschaust, was für Komponenten die Anbieter von Balkonkraftwerken verwenden. Bitte beachte, dass die Komponenten nicht beliebig miteinander kombiniert werden können. Anders gesagt: Module und Wechselrichter müssen zusammenpassen. Die maximale Eingangsleistung des Wechselrichters darf nicht überschritten werden.

Kaufst du das Balkonkraftwerk von einem Fachhändler, dann kriegst du alle erforderlichen Unterlagen für die Anmeldung. Einzig das Anmeldeformular musst du dir noch beim Netzbetreiber besorgen. Wenn du dir das Balkonkraftwerk selbst zusammenstellst, musst du auch um die Unterlagen besorgt sein. Hier Beispiele, wie solche Konformitätserklärung über das gesamte Erzeugnis aussehen können:

Ob auch die Konformitätserklärungen der einzelnen Komponenten, die die Hersteller zur Verfügung stellen, ausreichend sind, kann ich nicht beurteilen. Dies dürfte auch vom Netzbetreiber abhängen.

Dürfen Balkonkraftwerke eine höhere Leistungsspitze als 600 Watt aufweisen?

Es kommt drauf an, wovon wir sprechen:

- Die Solarmodule dürfen eine höhere Leistungsspitze haben als 600 Watt (Wattpeak = Wp). Zwei Module haben heute in der Regel zusammen bereits eine Leistungsspitze von über 800 Watt. Doch hierbei sprechen wir von der Leistung, die die Solarmodule produzieren, also dem Gleichstrom (DC).

- Die Leistung, die ins Haus eingespiesen wird, nennt man Wechselstrom. Sie darf nicht mehr als 600 Watt betragen. Der Wechselrichter, der zwischen den Modulen und der Steckdose liegt, muss die Leistung, die ans Haus abgegeben wird, auf 600 Watt begrenzen, egal wie viel Strom von den Solarmodulen kommt.

In Deutschland dürfen die Solarmodule eines Balkonkraftwerks bis zu 2000 Watt leisten, was zum Beispiel mit 5 Module à 400 Watt Peak erreicht wird.

Kann ich die beiden Solarmodule in unterschiedliche Himmelsrichtungen ausrichten?

Ja, in der Regel kannst du die Solarmodule von Balkonkraftwerken ohne Leistungseinbussen unterschiedlich ausrichten. Nehmen wir an, du hast einen Balkon an einem Hausecken, der zwei Möglichkeiten bietet, die Solarmodule zu montieren. Dann kann es interessant sein, je eines südlich zu montieren und eins westlich oder östlich. Dies führt im Total zu einer niedrigeren Leistungsspitze, doch die Produktion verteilt sich besser auf den ganzen Tag.

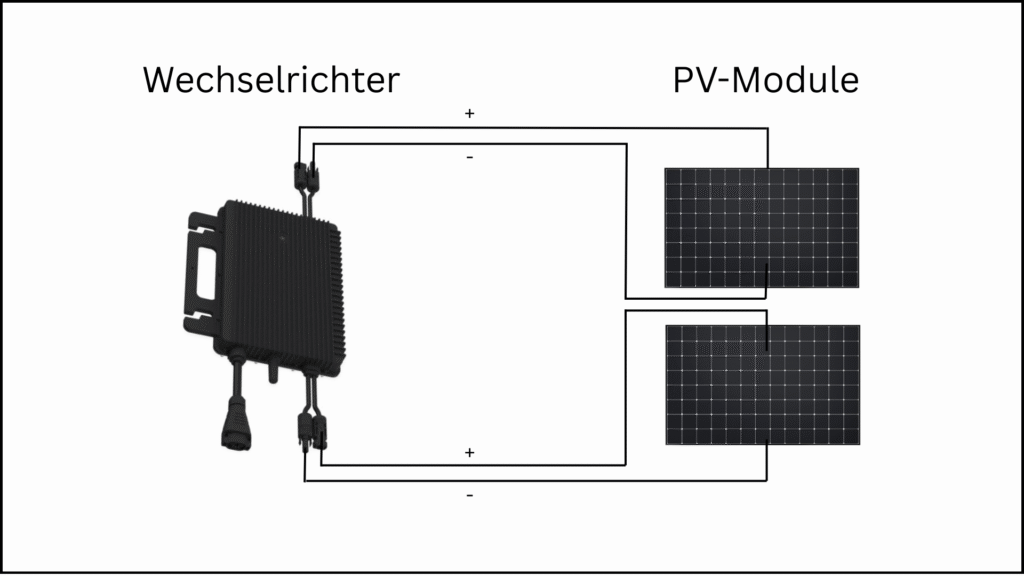

Wichtig ist allerdings, dass die Solarmodule je einzeln am Wechselrichter angebracht werden können, so wie in der folgenden Abbildung aufgeführt:

Sollten die Solarmodule vor dem Wechselrichter verbunden werden, dann kommt es darauf an, ob sie parallel oder seriell (in Reihe) verknüpft werden. In Serie geschaltete PV-Module sollten gleich ausgerichtet sein, weil ein nicht besonntes Modul sonst das andere Modul in der Leistung beeinträchtigt.

Bei der Reihenschaltung werden die Plus- und Minuspole der Solarmodule verbunden. Die Spannung (Volt) steigt, die Stromstärke (Ampere) bleibt gleich. Bei der Parallelschaltung werden die Minuspole mit den Minuspolen und die Pluspole mit den Pluspolen verbunden. Die Stromstärke (Ampere) steigt, die Spannung (Volt) bleibt gleich.

Lohnt sich ein Speicher für das Balkonkraftwerk?

In der Regel nein, ein Speicher für ein Balkonkraftwerk lohnt sich finanziell in der Regel nicht. Der Grund: Selbst ohne Speicher verbraucht man in der Regel einen hohen Anteil des produzierten Stroms selbst.

Trotzdem kann ein Speicher interessant sein. Dies insbesondere in Kombination mit einer sehr leistungsfähigen Plug & Play-Anlage. Angenommen, das Balkonkraftwerk besteht nicht nur auf 2, sondern aus 4 Solarmodulen mit je 400 Watt-Peak (Wp), dann kommt die ganze Anlage bereits auf 1.6 Kilowatt-Peak (kWp) Leistung. Dann macht ein Speicher durchaus Sinn, weil sonst ein grosser Anteil des Stroms nicht selbst genutzt werden kann. Die Speicher können in der Regel deutlich mehr als 400 Watt aufnehmen (Eingangsleistung).

In den letzten Jahren ist ein Trend zu immer leistungsfähigeren Balkonkraftwerken festzustellen. Werden diese mit einem Speicher kombiniert, kann ein noch höherer Anteil des Stromverbrauchs selbst bereitgestellt werden (> höherer Autarkie-Grad). Die Lastspitzen von grossen Verbrauchen wie dem Kochherd, dem Wasserkocher oder der Wachmaschine können damit nicht abgefangen werden, weil die zulässige Leistungsabgabe von Batteriewechselrichtern von Steckersolar-Anlagen natürlich ebenfalls auf 600 Watt begrenzt ist. Ein Speicher ermöglicht aber zum Beispiel, dass auch in der Nacht die Grundlast abgedeckt wird. Am Tag kann ein Speicher dafür sorgen, dass für eine längere Zeit die vollen 600 Watt Leistung geliefert wird.

Zum Vergleich die Leistungsaufnahme von gängigen Haushaltsgeräten:

- Fernseher: ca. 100 Watt

- Kühlschrank: 80 bis 180 Watt

- Staubsauger: 600 bis 900 Watt

- Warmwasser-Wärmepumpe: 700 bis 900 Watt

- Keramikkochfeld: 750 bis 3’000 Watt

- Wasserkocher: 2’000 bis 3’000 Watt

Sind mehrere Balkonkraftwerke erlaubt?

Wer gefallen gefunden hat an seiner Mini-PV-Anlage und noch etwas mehr Platz im Garten, am Balkon, an der Fassade oder auf dem Dach hat, kommt möglicherweise auf die Idee, dass er sich ein zweites Balkonkraftwerk zulegen könnte. Deshalb die Frage: Sind mehrere Balkonkraftwerke erlaubt?

Die Antwort ist in der Regel, Nein. Denn pro Haushalt darf maximal ein Balkonkraftwerk angeschlossen werden. Zwar sind zum Beispiel zwei Balkonkraftwerke mit je 300 Watt Leistung erlaubt, aber insgesamt dürfen maximal 600 Watt Leistung an Steckdosen angeschlossen werden.

Verfügt jedoch ein Haushalt über mehrere Stromzähler, dann sind mehrere Balkonkraftwerke erlaubt. Das Merkblatt der ESTI spricht davon, dass pro „Bezügerleitung“ maximal ein Balkonkraftwerk zulässig ist. In einem Mehrfamilienhaus kann demnach jeder Haushalt ein eigenes Balkonkraftwerk haben. Gibt es einen Stromzähler für den allgemeinen Stromverbrauch, dann kann auch da nochmals ein Balkonkraftwerk angehängt werden.

1. Grund, warum pro Haushalt nicht mehrere Balkonkraftwerke erlaubt sind

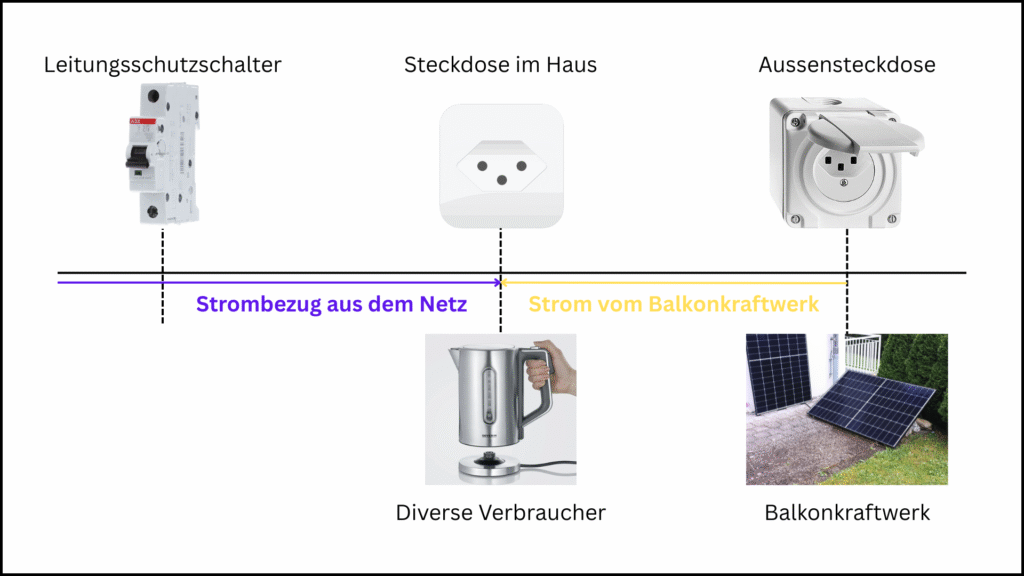

Ein typische Stromleitung in einem Schweizer Haushalt ist mit 10 oder 13 Ampere abgesichert. Überschreitet der Strombezug die 10 oder 13 Ampere für eine bestimmte Zeit, dann löst der Leitungsschutzschalter (Sicherung) aus. So kann das Haus vor Schäden durch Überhitzung der Stromleitungen geschützt werden.

Kommt nun ein Balkonkraftwerk mit einer maximalen Einspeiseleistung von 600 Watt hinzu, dann erhöht dieses den maximalen Strombezug um 2.6 Ampere (230 Volt x 2.6 Ampere = 598 Watt). Denn der Leitungsschutzschalter erkennt nicht, ob ein Teil des Strombezugs durch ein Balkonkraftwerk abgedeckt wird. Machen wir zwei Beispiele:

Beispiel ohne Balkonkraftwerk:

- Leitungsschutzschalter 10 Ampere

- Strombezug 11 Ampere

- = Leitungsschutzschalter „registriert“ einen Leistungsbezug von 11 Ampere und löst nach einer gewissen Zeit aus

Beispiel mit Balkonkraftwerk:

- Leitungsschutzschalter 10 Ampere

- Strombezug 11 Ampere

- Balkonkraftwerk 2 Ampere

- = Leitungsschutzschalter „registriert“ ein Leistungsbezug von 9 Ampere und löst nicht aus

Grund 2, warum pro Haushalt nicht mehrere Balkonkraftwerke erlaubt sind

Die, die sich etwas besser auskennen mit Elektroinstallationen in Schweizer Haushalten, werden nun berechtigterweise sagen, dass es in der Regel mehrere Stromkreise gibt in einem Haushalt. Vom technischen Standpunkt gesehen wären also mehrere Balkonkraftwerke möglich, sofern sie an unterschiedlichen Stromkreisen angeschlossen werden, die einzeln mit einem Leitungsschutzschalter abgesichert sind.

Warum sind mehrere Balkonkraftwerke trotzdem nicht erlaubt? Ganz einfach. Man traut es den Leuten nicht zu, beurteilen zu können, welche Steckdose an welchem Stromkreis angeschlossen ist. Werden mehrere Balkonkraftwerke an unterschiedlichen Steckdosen aber hinter demselben Leitungsschutzschalter (= im selben Stromkreis) angeschlossen, kann die Leitung bei gleichzeitig hohem Strombezug überlastet werden.

Hinzu kommt, dass möglicherweise zwei Endstromkreise über dieselbe Phase erschlossen sind. Wird an den beiden Stromkreisen je ein Balkonkraftwerk angeschlossen, würde die maximale zusätzliche Belastung der Phase 5.2 Ampere betragen und nicht nur 2.6 Ampere. Dies auch, wenn die Endstromkreise einzeln abgesichert sind. Denn die Belastung summiert sich auf der entsprechenden Phase nach dem Leitungsschutzschalter (in Richtung des Haupanschlusses des Hauses gesehen). Im Gegensatz zum Endstromkreis, der im Sicherungskasten abgelesen und mit dem Auslösen des Leitungsschutzschalter getestet werden kann, ist es für Laien nicht möglich, zu wissen, welcher Stromkreis an welcher Phase „hängt“.

In unserem Haus haben wir vier Stromkreise (zusätzlich zu den einzeln abgesicherten Grossverbrauchern wie dem Kochherd, dem Backofen, dem Geschirrspüler und der zweiphasigen Steckdose für Waschmaschine / Tumbler). Zwei dieser Stromkreise werden über dieselbe Phase bedient. Vom technischen Standpunkt her könnten wir also bis zu drei Balkonkraftwerke anschliessen, und es wäre nach wie vor alles Save. Trotzdem habe ich Verständnis dafür, dass das ESTI pro Haushalt nur ein Balkonkraftwerk erlaubt.

Welche rechtlichen und technischen Vorschriften sind im Zusammenhang mit Balkonkraftwerken zu beachten?

In der Schweiz ist das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) zuständig für die Aufsicht, Kontrolle und Bewilligung von elektrischen Niederspannungserzeugnissen (Art. 2 der STI-Verordnung). Dazu zählen auch Balkonkraftwerke.

Was bezüglich Plug & Play-Photovoltaikanlagen erlaubt ist, ist deshalb in einer Mitteilung des ESTI (Begrenzung der Leistung freizügig steckbarer Photovoltaikanlagen) geregelt. Diese Mitteilung werde ich im weiteren Verlauf als „Merkblatt“ bezeichnen.

Nicht alles, was man im Merkblatt der ESTI lesen kann, ist auf Anhieb selbsterklärend, weshalb ich fortfolgend auf mögliche Unklarheiten eingehe:

Mobile PV-Anlagen?

Das Merkblatt der ESTI spricht in einer Passage von steckerfertigen mobilen PV-Anlagen. Doch was ist mit „mobil“ gemeint? Denn gleichzeitig steht im Merkblatt, dass Plug & Play-Anlagen auf Balkonen, Fassaden und Dächern fest montiert werden können.

Ich habe beim ESTI nachgefragt. Die Antwort: Mit mobilen Plug & Play-Anlagen sind freizügig steckbare Photovoltaikanlagen gemeint. Das „mobil“ bezieht sich also darauf, dass die Anlage nicht fest am Hausnetz angeschlossen ist, sondern mit einem Stecker in einer Steckdose.

Das „mobil“ bezieht sich nicht darauf, wie die Anlage, insbesondere natürlich die Solarpanels, montiert sind. Diese dürfen und sollen auch fest montiert werden, auch auf einem Dach.

Womit wir zur zweiten Unklarheit kommen.

Freizügige Steckdose / freizügig steckbar?

Was ist mit einer freizügigen Steckdose, die freizügig steckbar ist, gemeint. Da liegt die Antwort bereits etwas auf der Hand. Das freizügig bezieht sich hier darauf, dass die Steckdose „einfach so“ benutzt werden kann. Es braucht keine weiteren Arbeiten oder Installationen. Einfach Stecker rein und fertig.

Zulässige Stecker sind Typ-12 und Typ-23 Stecker. Falls die Mini-Solaranlage an einer Aussensteckdose angeschlossen wird, ist ein Stecker in einer höheren IP-Schutzklasse (IP 55) zu empfehlen, das wären dann die folgenden Stecker:

Aussensteckdose?

Schliesslich wird im Merkblatt der ESTI davon gesprochen, dass Balkonkraftwerke an Aussensteckdosen angeschlossen werden können. Es wird nur von Aussensteckdosen gesprochen, was ja eigentlich im Umkehrschluss bedeuten könnte, dass Innensteckdosen tabu sind. Sind sie aber nicht.

Was ich in Erfahrung bringen konnte: Das ESTI beschränkt sich auf die Erwähnung von Aussensteckdosen, weil beim Verwenden von innenliegenden Steckdosen Wand- oder Dachdurchdringungen erforderlich sind. Solche Durchdringungen müssen fachgerecht ausgeführt werden, damit sie sicher sind. Dann können Balkonkraftwerke auch an Steckdosen im Haus drinnen angeschlossen werden.

600 Watt in der Schweiz, 800 in Deutschland?

In der Schweiz sind Balkonkraftwerke auf 600 Watt begrenzt, in Deutschland auf 800 Watt.

Auch dazu wollte ich mehr wissen vom ESTI: Das Eidgenössische Starkstrominspektorat ist der Ansicht, dass viele Hausinstallationen in der Schweiz nicht auf eine höhere Belastung als 600 Watt ausgelegt sind. Es lehnt deshalb eine höhere Leistungsgrenze ab.

Ich kann das nicht beurteilen. Gibt es wirklich Unterschiede in den Hausinstallationen von Deutschland und der Schweiz, die eine tiefere Limite als in Deutschland rechtfertigen? Scheibe einen Kommentar.

Konformitätserklärungen?

Das Eidgenössische Starkstrominspektorat verlangt in ihrem Merkblatt Konformitätserklärungen mit der Aufführung aller relevanten Normen gemäss Artikel 6 NEV für alle Komponenten der Plug & Play-Anlage.

NEV steht für Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse. Im Artikel 6 werden die Angaben aufgeführt, die über ein Niederspannungserzeugnis vorhanden sein müssen.

Doch von Normen ist in Artikel 6 der NEV keine Sprache. Ich vermute, es ist Artikel 8 der NEV gemeint. Denn dort geht es um die Konformitätserklärung. In Absatz 2 steht, dass Erzeugnisse das Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang III der EU-Niederspannungsrichtlinie durchlaufen müssen.

Ergebnis des Konformitätsbewertungsverfahrens ist ein CE-Kennzeichnung und EU-Konformitätserklärung. Diese muss in einer Schweizer Amtssprache oder in Englisch abgefasst sein.

Beispiele für Konformitätserklärungen:

- Wechselrichter: https://philippunterstrom.ch/wp-content/uploads/2025/09/CE-Certificate-HM-Series-EN.pdf

- Solarpanel (keine CE-Kennzeichnung): https://philippunterstrom.ch/wp-content/uploads/2025/09/Longi-Certifikat.pdf

Weitere Muster-Konformitätserklärungen über die gesamte Plug & Play-Anlage kannst du hier finden: Konformitätserklärungen – erneuer.bar.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung?

Nun zum wohl undurchsichtigsten Thema: Braucht es eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-B) oder nicht? Die Merkblatt der ESTI ist diesbezüglich klar, es braucht

- entweder eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (Portable Residual Current Device / PRCD oder FI genannt, Typ B, 30 mA) im Netzkabel oder im Netzstecker auf der AC-Seite des Erzeugnisses

- oder eine allstromsensitive Fehlerstrom-Überwachungseinheit (Residual Current Monitoring Unit / RCMU) im Wechselrichter / Netzschnittstelle.

Gemäss der Weisung der ESTI Photovoltaik-Energieerzeugungsanlagen (PV-EEA) ist der RCD hingegen nur bedingt erforderlich. Dort steht im Kapitel 7 zu steckbaren PV-Anlagen,

„falls Wechselrichter solcher Anlagen nicht mindestens über eine einfache Trennung zwischen der Wechsel- und der Gleichspannungsseite verfügen, muss eine Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD) Typ B vorgeschaltet werden.“

Solarblitz.ch hat diesbezüglich in seinem Blog geschrieben, dass gemäss Auskunft ESTI bei bei Modulwechselrichtern eine echte galvanische Trennung vorhanden sein muss (nicht „nur“ Hochvolt-Transistoren). Ein gängiger Mikrowechselrichter für Balkonkraftwerke ist der Hoymiles HMS-600. Gemäss dem technischen Datenblatt arbeitet dieser mit einem galvanisch isolierten Hochfrequenz-Transformator (HF-Transformator). Das reicht demnach nicht.

In den Konformitätserklärungen verschiedener Anbieter von Balkonkraftwerken, zum Beispiel von www.erneuer.bar oder von solartechniker.ch, wird jedoch oft bestätigt, dass im Wechselrichter eine RCMU integriert ist. Der Inhaber von www.solarblitz.ch sagt in diesem Blogbeitrag, dass bei seinen grösseren Plug & Play-Anlagen kein FI B notwendig ist. Ich führe das ebenfalls darauf zurück, dass im verwendeten Wechselrichter eine RCMU eingebaut ist, was man in den Spezifikationen des SolaX X1-MINI-1.1K-G4 nachlesen kann.

Damit sind die diesbezüglichen Anforderungen der ESTI erfüllt und es braucht kein zusätzlicher FI Typ B.

Das passt zur Regulierung in Deutschland. Denn in Deutschland ist gesetzlich keine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI B) vorgeschrieben. Wäre ja irgendwie komisch, wenn es in Deutschland ohne FI gehen würde, in der Schweiz nicht.

Netz- und Anlagenschutz (N/A-Schutz)?

Der N/A-Schutz dient u.a. dazu, dass die Stecker-Solaranlage „abschaltet“, sobald sie vom Netz getrennt wird. Eine Trennung geschieht einerseits, wenn der Stecker der Anlage gezogen wird. Stell dir vor: Es wäre sonst ziemlich gefährlich, wenn der Stecker weiterhin unter Spannung stehen würde. Andererseits wird die Stromzufuhr zur Haushaltssteckdose unterbrochen, wenn der Strom im Haus oder auf dem entsprechenden Endstromkreis abgeschaltet wird. Hat eine Plug & Play-Anlage einen N/A-Schutz eingebaut, muss diese nicht zwingend ausgesteckt werden, wenn Handwerker an den Installationen arbeiten.

Wichtig zu wissen: Der N/A-Schutz im Wechselrichter kann nicht verhindern, dass die Solarmodule Strom produzieren. Er sorgt nur dafür, dass dieser Strom nicht an die Haushaltssteckdose weitergegeben wird. Die Solarmodule bleiben solange unter Spannung, wie sie dem Tages- oder Sonnenlicht ausgesetzt sind. Tageslicht reicht, damit Solarmodule und die Kabel zum Wechselrichter (Solarlitze) unter Spannung stehen.

Ohne N/A-Schutz kann das Balkonkraftwerk ungewollt ein Inselnetz aufbauen. Dann kann das Hausnetz weiter unter Strom sein, selbst wenn es vom öffentlichen Netz getrennt ist. Eine Inselanlage kann auch gewollt sein, dann nämlich, wenn der Strom vom Balkonkraftwerk für die Notstromversorgung bei Blackouts dienen soll. Mehr dazu in einem zukünftigen Blog.

Potentialausgleich / Erdung?

Die Mikro-Wechselrichter für Balkonkraftwerke gehören in der Regel der Geräteklasse I an. Das bedeutet, dass sie eine Basisisolierung aufweisen und geerdet sein müssen. Da sich jedoch im Kabel, das vom Wechselrichter zur Hausanschluss führt (AC-Kabel), bereits eine Erdungsleitung befindet, erfolgt die Erdung normalerweise direkt über diese Leitung. So zu lesen auch im Benutzerhandbuch des Hoymiles HM-600 Wechselrichters.

Meldepflicht?

Vor Inbetriebnahme einer Plug & Play-Solaranlagen musst du sie dem Netzbetreiber melden. In der Regel stellt er ein Formular zur Verfügung. Zusätzlich müssen die Konformitätserklärungen eingereicht werden.

Solltest du noch über einen elektromechanischen Stromzähler (Ferraris-Zähler) verfügen, wird der Netzbetreiber diesen voraussichtlich durch einen Smart Meter auswechseln. Denn der Smart Meter kann auch messen, wie viel Strom du ins Netz einspeist. Beim alten Ferrari-Zähler konnte es sein, dass die Scheibe rückwärts läuft, wenn die Mini-Solaranlage mehr Strom produzierte, als du selbst gebraucht hast. Das ist nicht erlaubt, weil die Entschädigung für eingespeisten Strom tiefer ist als der Preis für den Strombezug.

Anschluss an welche Phase?

Jedes Haus wird mit drei stromführenden Leitern erschlossen. Diese Leiter nennt man Phasen. An welcher Phase dein Balkonkraftwerk hängt, ist nicht relevant, sofern der Stromzähler saldierend ist. Saldierend ist der Stromzähler, wenn er den Verbrauch auf allen drei Phasen zusammenzählt. Die Saldierung verhindert, dass der Strom vom Balkonkraftwerk ins Netz eingespeist wird, obwohl auf einer anderen Phase gleichzeitig Strom bezogen wird. Ein saldierender Stromzähler erhöht den Eigenverbrauch.

Zustimmung des Vermieters?

Mir war nicht bekannt, dass es eine Zustimmung des Vermieters braucht, um ein Balkonkraftwerk zu installieren. Solange am Gebäude oder der Wohnung nichts geändert wird, also keine Durchdringungen ect. gemacht werden, dachte ich, sei es Sache des Mieters, ein Balkonkraftwerk zu montieren.

Doch anscheinend ist die rechtliche Lage in der Schweiz anders. Gemäss meinen Recherchen endet das Mietobjekt an der Balkonbrüstung. Was aussen am Balkon ist, gehört also zur Fassade und deshalb in den Zuständigkeitsbereich des Eigentümers.

Verwende deshalb das folgende Formular, um die Zustimmung des Vermieters einzuholen: Muster-Vereinbarung zwischen Vermieterinnen und Mieterinnen: Balkon-Solaranlagen. Mit dem Formular kann auch gleich die Haftungsfrage geklärt werden. Die überwiegende Mehrheit ist der Meinung, dass der Vermieter haften würden, wenn ein Balkonkraftwerk herunterfallen und dadurch Schäden verursachen würde.

Unschön an der Muster-Vereinbarung ist, dass das Balkonkraftwerk wieder entfernt werden muss, wenn auf dem Gebäude eine PV-Anlage installiert wird. Dies um Störungen des Lastenausgleichs zu vermeiden. Ob das Balkonkraftwerk alsdann wirklich eine Störung verursacht, ist allerdings ungewiss, weshalb ich das Risiko eingehen würde. Notfalls könntest du das Balkonkraftwerk vermutlich noch weiterverkaufen.

Haftpflichtversicherung?

Hast du schon eine Haftpflichtversicherung? Wenn nicht, dann ist es höchste Zeit. Denn eine Haftpflichtversicherung ist sehr günstig und schützt dich vor sehr grossen Schäden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Schaden eintritt, ist zwar klein. Wenn dann aber ein Haftpflichtfall eintritt, geht es möglicherweise um deine finanzielle Existenz. Deshalb: Egal ob mit oder ohne Balkonkraftwerk. Schliesse eine persönliche Haftpflichtversicherung ab.