Balkonkraftwerke sind ein einfacher und günstiger Einstieg, um selbst Strom zu produzieren und selbst etwas zur Energiewende beizutragen. Kombiniert mit Batteriespeichern können solche Balkonkraftwerke einen massgeblichen Teil des eigenen Stromverbrauchs abdecken. In diesem Beitrag gehe ich auf die Frage ein, wann sich Speicher lohnen und wie gross diese idealerweise sind.

Wie sieht der Aufbau einer Plug & Play-Solaranlage aus, wenn ein Batteriespeicher dazukommt?

Ein Batteriespeicher kann auf zwei Arten in ein Balkonkraftwerk integriert werden, entweder DC-seitig oder AC-seitig:

DC-seitige Kopplung

Mit einer DC-seitigen Kopplung wird der Batteriespeicher zwischen die Solarmodule und den Wechselrichter eingebaut. DC ist die Abkürzung für Gleichstrom (Englisch: Direct Current). PV-Module produzieren Gleichstrom. Batteriespeicher speichern ebenfalls Gleichstrom.

Eine DC-seitige Kopplung eines Batteriespeichers ist interessant. Der überschüssige Strom muss nicht umgewandelt werden. Er kann direkt in der Batterie gespeichert werden. Das reduziert die Umwandlungsverluste.

Der Batteriespeicher gibt die gespeicherte Energie an den Wechselrichter ab, der dann den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, der im Haushalt genutzt werden kann.

Es gibt zwei unterschiedliche Batteriespeicher für die DC-seitige Kopplung, solche mit integrierten Wechselrichtern und solche ohne Wechselrichter. Batteriespeicher mit integrierten Wechselrichtern werden auch als Hybrid-Wechselrichter bezeichnet, weil sie zwei Funktionen übernehmen. Einerseits speisen sie den Akku, wenn zu viel Strom produziert wird, andererseits wandeln sie den Gleichstrom der PV-Anlage oder der Batterie in Wechselstrom um.

Bekannte Batteriespeicher mit integriertem Wechselrichter sind:

- Anker Solix Solarbank

- EcoFlow Stream Ultra

- Maxxisun Maxxicharge

Bekannte Batteriespeicher ohne integrierten Wechselrichter gibt es nicht so viele. Ich kenne nur diesen hier:

Gemäss Produktwebseite ist der Growatt Noah 2000 mit dem folgenden Wechselrichter kompatibel:

Gemäss einer Liste, die ebenfalls auf der deutschen Sub-Domain von Growatt (https://de.growatt.com/) gehostet wird, sind aber noch weitere Wechselrichter aufgeführt, die mit dem Noah 2000 kompatibel.

Warum diese auf der Produktwebseite nicht aufgeführt werden, ist für mich nicht ganz klar. Growatt empfiehlt die hauseigenen Mikrowechselrichter. Ob der Batteriespeicher mit anderen Mikro-Wechselrichtern wirklich schlechter performt, kann ich nicht sagen.

AC-seitige Kopplung

Eine AC-seitige Kopplung ist interessant für eine einfache Nachrüstung eines Balkonkraftwerks mit einem Speicher. Die Installation des Balkonkraftwerks kann so belassen werden, wie sie ist. Statt den Strom direkt in den Haushalt zu führen, geht er zuerst auf die Batterie. Diese entscheidet dann, ob der Strom zwischengespeichert wird oder ob er an die Haushaltssteckdose weitergeleitet wird.

Der Wechselrichter der Plug & Play-PV-Anlage befindet sich bei einer AC-seitigen Kopplung vor dem Batteriespeicher. Er wandelt den Gleichstrom der PV-Anlage in Wechselstrom um. Da Batteriespeicher nur Gleichstrom laden können, muss der Wechselstrom wieder zurückgewandelt werden. Eine AC-seitige Kopplung des Batteriespeichers führt deshalb zu mehr Umwandlungsverlusten als bei einer DC-seitigen Kopplung.

Ein bekannter Speicher für AC-Kopplung ist der Zendure SolarFlow 2400 AC.

Wie weiss ein Batteriespeicher, wenn er Strom speichern und wann er Strom wieder abgeben muss?

Der Batteriespeicher eines Balkonkraftwerks kann mehr oder weniger intelligent gesteuert werden.

Die einfachste Form der Steuerung eines Speichers ist die 600 Watt-Regel. Sobald das Balkonkraftwerk mehr als 600 Watt (Einspeiselimit in der Schweiz) an Leistung generiert, nimmt die Batterie die überschüssige Energie auf und speichert sie. Fällt die Leistung der Solarpanels unter 600 Watt, dann gibt der Batteriespeicher den Strom wieder ans Hausnetz ab. Dies in der Hoffnung, dass der Strom auch tatsächlich gebraucht wird. Tatsächlich wissen kann das der Speicher nur, wenn er Zugriff auf die Verbrauchsdaten hat.

Dazu ein kleiner Exkurs: Aktuell findet in der Schweiz und auch in umliegenden Ländern der Roll-out von Smart Metern statt. Bei Smart Metern handelt es sich um digitale Stromzähler. Digitale Stromzähler lösen die alten elektromagnetischen Stromzähler (Ferraris-Zähler) ab. Der Vorteil eines Smart Meters ist es, dass er die Verbrauchsdaten in Echtzeit und in digitaler Form bereitstellen kann.Zurück zum Batteriespeicher. Dieser muss die Daten des Smart Meters empfangen können, um intelligenter als mit der reinen 600er-Regel gesteuert werden zu können. Dazu muss er die DSMR-P1 Schnittstelle von Smart Metern ansprechen können. Dies passiert in der Regel über einen Dongle, den man mit dem Smart Meter verbindet und der die Daten an den Speicher weiterleitet.

Sobald diese Hürde genommen wurde und der Batteriespeicher mehr oder weniger in Echtzeit über die Verbrauchsdaten im Haushalt verfügt, kann der Batteriespeicher das Überschussladen perfektionieren.

Ein mit dem Smart Meter verbundener Speicher wird dann geladen, wenn:

- weniger Strom gebraucht wird, als das Balkonkraftwerk produziert; oder

- das Balkonkraftwerk mehr als die maximalen 600 Watt produziert.

Der Speicher gibt die Energie wieder ab, wenn:

- mehr Strom gebraucht wird, als das Balkonkraftwerk produziert; aber

- immer maximal 600 Watt (Einspeiselimit in der Schweiz).

Wer keinen Smart Meter hat, kann sich auch für ein Zwischending entscheiden. Es gibt nämlich Steckdosenadapter, die den Verbrauch von elektrischen Geräten misst und an den Batteriespeicher übermittelt (in der Regel über WLAN).

In der Regel können Batteriespeicher auch anhand von Tages oder Wochenplänen geschaltet werden. Beispielsweise könnte man den Batteriespeicher so programmieren, dass er immer am Abend wenn man von der Arbeit kommt, Strom abgibt.

Kann ein Batteriespeicher auch Strom vom Netz beziehen?

Fortsetzung folgt…

Batteriespeicher zur Notstromversorgung?

Fortsetzung folgt…

Ganz grundsätzlich: Lohnen sich Batteriespeicher für Balkonkraftwerke?

Batteriespeicher von Balkonkraftwerken lohnen sich am ehesten, wenn die Anlage sehr gross dimensioniert wird. Angenommen, die Anlage besteht aus 5 Solarmodulen mit 400 Watt Leistung. Dann kann man es schade finden, wenn die Anlage über keinen Batteriespeicher verfügt. Denn dann könnte ein grosser Teil des produzierten Stroms nicht verfügbar gemacht werden.

Wie kommt das? Ganz einfach. Die Solaranlage produziert bei 5 Modulen bis zu 2’000 Watt Leistung. Es dürfen aber nur 600 Watt ins Hausnetz eingespeist werden. Ohne Batteriespeicher wird die Differenz vom Wechselrichter vernichtet.

Für kleine Balkonkraftwerke mit bis zu 2 Solarmodulen lohnt sich ein Batteriespeicher hingegen eher nicht. Dies einerseits, weil dann die Solarmodule die maximal zulässige Einspeisung von 600 Watt nur für wenige Stunden am Tag leicht überschreiten. Andererseits, weil auch ohne Speicher ein relativ grosser Teil des produzierten Stroms selbst genutzt werden dürfte. Denn über eine gewisse Grundlast verfügt der Haushalt immer. Der kann mit den 600 Watt locker abgedeckt werden.

Die 600-Watt-Regel gilt übrigens auch für Balkonkraftwerke mit Batteriespeichern. Auch diese dürfen maximal 600 Watt Leistung an die Haushaltssteckdose abgeben. Es ist nicht möglich, mit einem grossen Speicher, der zum Beispiel über 2’000 Wattstunden (Wh) Kapazität verfügt, 2’000 Watt ins Haus einzuspeisen. Auch Batteriespeicher von Balkonkraftwerken dürfen maximal 600 Watt ans Hausnetz abgeben.

Wozu können Batteriespeicher von Balkonkraftwerken nützlich sein?

Batteriespeicher können den Eigenverbrauch erhöhen. Ohne Speicher kann immer nur der Strom vom Balkonkraftwerk selbst genutzt werden, den man unmittelbar verbraucht. Mit Speicher kann ein Überschuss kurzfristig gespeichert werden.

Ein Überschuss kann auf zwei Arten entstehen:

- Das Balkonkraftwerk produziert mehr als 600 Watt Leistung. Ohne Batteriespeicher muss dann diese überschüssige Leistung vernichtet werden. Bekanntlich dürfen nur 600 Watt ins Haus eingespeist werden. Die Leistungsaufnahme von Batteriespeichern liegt oft höher als die 600 Watt.

- Das Balkonkraftwerk produziert weniger als 600 Watt. Der Wechselrichter kann somit die volle Leistung ans Haus weitergeben. Nun kann es aber sein, dass der Stromverbrauch im Haus weniger gross ist als die momentane Leistung vom Balkonkraftwerk. Ohne Batteriespeicher wird der Überschuss ins öffentliche Netz eingespeist.

Der gespeicherte Überschuss kann später abgegeben werden, wenn das Balkonkraftwerk weniger als 600 Watt generiert. Mit einem Speicher ist es also möglich, über eine längere Zeit die volle Leistung von 600 Watt ans Hausnetz abzugeben, also auch:

- Wenn die Sonne nicht scheint.

- Am Abend oder in der Nacht.

Was können Batteriespeicher von Balkonkraftwerken nicht?

Batteriespeicher von Balkonkraftwerken können keine vollständige Autarkie gewährleisten. Da können sie noch so gross sein. Da die maximale Leistungsabgabe von steckbaren Batteriespeichern ebenfalls 600 Watt beträgt, kann der Stromverbrauch von starken Elektrogeräten nicht abgedeckt werden. Dazu zählen der Backofen, der Kochherd, oft auch die Geschirrspüler und Waschmaschine. Auch ein Wasserkocher braucht deutlich mehr als die 600 Watt, nämlich bis zu 3000 Watt.

Wie gross sollte ein Batteriespeicher idealerweise sein?

Bei der Wahl der Grösse des Batteriespeichers gibt es einen Zielkonflikt:

- (Ziel 1) Hoher Autarkiegrad: Wenn du jede kWh Strom, die vom Balkonkraftwerk produziert wird, selbst nutzen möchtest, muss der Batteriespeicher sehr gross sein.

- (Ziel 2) Rasche Amortisation: Sehr grosse Batteriespeicher sind aber teuer, und weil die sehr grosse Kapazität nur sehr selten vollständig genutzt wird, amortisiert sich der Speicher vermutlich nicht vor Ende seiner Lebensdauer. Deshalb lohnt sich in der Regel nur ein guter Mittelweg.

Als Faustregel hat sich etabliert, dass der Speicher dieselbe kWh an Kapazität aufweisen soll wie die Solaranlage an Watt-Peak. Wenn also die Plug & Play-Anlage 2’000 Watt Leistung hat, dann umfasst ein idealer Batteriespeicher 2 kWh an Speichervolumen:

Faustregel: 2’000 Watt Balkonkraftwerk -> 2 kWh Batteriespeicher

Möchtest du es genau wissen, dann empfehle ich dir den PV-Rechner des Akkudoktors. Eine kurze Bedienungsanleitung dazu:

- Adresse: selbsterklärend

- Koordinaten: übernimmt es automatisch von der Adresse

- Jährlicher Stromverbrauch: Schau in deinen Rechnungen vom Elektrizitätswerk nach, wie hoch dein jährlicher Stromverbrauch in kWh ist.

- Stromkosten: Die Angabe, wie viel du für den Strom bezahlst, findest du ebenfalls auf der Stromrechnung. Es sind verschiedene Tarife, die du zusammenzählen musst. Einfacher geht es, wenn du eine Abfrage auf der Seite der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom machst.

- Einspeisevergütung: Hier würde ich 3 Rappen eingeben (Schweiz). Wenn es mehr ist, ist auch gut. Aber tendenziell dürfte die Vergütung fürs Einspeisen von Strom zukünftig eher zurückgehen.

- Installationskosten ohne Akku: Hier kannst du eingeben, wie viel dich das Balkonkraftwerk kostet. Du kannst auch Null eingeben, wenn es dir nur um die Rentabilität des Speichers geht.

- Speicherkosten pro kWh: Hier gibst du an, wie viel ein Batteriespeicher pro kWh-Speicherkapazität kostet. Das dürfte um die 500 Franken sein.

Die folgenden drei Angaben musst du separat erfassen für alle Ausrichtungen. Angenommen die Solarmodule deines Balkonkraftwerks sind unterschiedlich ausgerichtet, dann musst du je Ausrichtung ein „Block“ zur Berechnung hinzufügen:

- Ausrichtung (° Grad Azimuth): Wenn die Anlage genau Richtung Süden ausgerichtet ist, musst du 0 eingeben. Osten ist -90° und Westen +90°. Südosten -45°, Südwesten +45°.

- Neigung (° Grad): Gib die Neigung deiner Solarpanels ein. Die ertragsstärkste Neigungswinkel von PV-Anlagen liegen zwischen 30 und 25° Richtung Süden.

- Installierte Leistung: Gib an, wie viele Watt-Peak (Wp) Leistung deine Solarmodule haben.

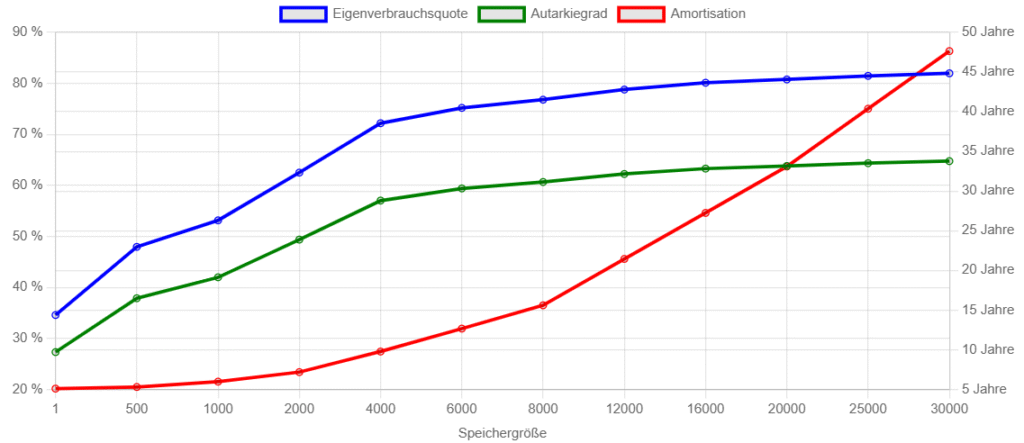

Schliesslich kriegst du eine Auswertung einerseits in Form einer grafischen Darstellung:

- Die Amortisationszeit (rote Linie) kannst du anhand der Skala auf der rechten Seite ablesen.

- Die Eigenverbrauchsquote (blaue Linie) und der Autarkiegrad (grüne Linie) steigen in diesem Beispiel bis zu einer Akkugrösse von 4 kWh. Danach ist der Anstieg nur noch marginal.

Die Details der Auswertung findest du auch in einer Tabelle.

Sind Batteriespeicher aus ökologischer Sicht sinnvoll für Balkonkraftwerke?

Aus ökologischer Sicht sind Batteriespeicher für Balkonkraftwerke eher weniger sinnvoll. Denn die Herstellung von Batteriespeichern setzt nach wie vor relativ viel CO2 frei. Deshalb wäre es vermutlich besser, auf Balkonkraftwerke mit nur 2 Solarmodulen zu setzen und den überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen. Kleine Balkonkraftwerke von rund 800 Modulleistung überzeugen durch ihre Einfachheit und den niedrigen Ressourceneinsatz. Bei ihnen ist die Ressourceneffizienz am höchsten.

Im Gegensatz zu grossen, fest ans Netz angeschlossenen PV-Anlagen, belasten kleine Balkonkraftwerke das öffentliche Stromnetz kaum. Physikalisch gesehen verlässt das Wenige an Strom kaum je ein Grundstück, sondern wird unmittelbar von den Nachbarn im selben Haus gebraucht.

Batteriespeicher von Balkonkraftwerken sind deshalb für die Netzstabilität kaum von Nutzen, ausser sie werden auch dazu eingesetzt, Strom vom Netz zu beziehen, wenn ein Überschuss vorhanden ist. Dann sieht die Sache etwas anders aus.

Fortsetzung folgt…

Schreibe einen Kommentar